⚪︎ 二世帯住宅の弱点とは?

⚪︎ 親世帯の空間を将来どうする?

⚪︎ もしもの時売れる?貸せる?

⚪︎ ひとつ屋根だけが二世帯住宅じゃない

⚪︎コンパクトな平屋で課題解決!

これから新築マイホーム計画を始めるにあたり、二世帯住宅に関心を寄せている方もいる事でしょう。

一般的に二世帯住宅の間取りといえば、一つ屋根の下に親世帯と若夫婦世帯が同居するスタイルを思い浮かべるのではないでしょうか?

それに対し今回のテーマはコンパクトな平屋の間取りがキーワード!

下図の様な平屋の住まいを用いた新築計画です。

「なんで二世帯住宅にコンパクトな平屋?」

通常大型住宅の部類である二世帯住宅と、平屋はともかくコンパクトな間取りでは方向性が全く正反対の住まいと誰もが感じるはず。

しかし、そんな疑問への答えに新たな二世帯住宅の可能性が見つかるかもしれません。

今回はコンパクトな平屋を活用した二世帯住宅のお話です。

目次

⚪︎ せっかくの新築注文住宅なのに平凡‥‥

⚪︎ 家づくりの流れは本当にこれで大丈夫?

⚪︎ ハウスメーカー選びに疲れた

⚪︎ おしゃれな間取りが見つからない

*お問い合わせ後の営業は致しませんのでご安心下さい

二世帯住宅とはどんな家?

念の為に二世帯住宅とはどの様な家かを整理しておきましょう。

一般的に二世帯住宅とは若夫婦世帯と親世帯が同居する住まいを指しますが、メリットとして次の様なものが挙げられます。

⚫︎ 両親の老後の生活を若夫婦が近くでサポート

⚫︎ 老朽化した親の住まいの対処策

若夫婦が建てるマイホーム計画にかかる負担が軽減され、ゆくゆく考えねばならない親の老後の生活を身近で手助け出来るなど、将来的ライフプランの対応策としても有効な住まい方のひとつといえるでしょう。

加えてこの二世帯住宅。

若夫婦世帯と親世帯が同居する住まいという定義はありながらも、間取りを含めた方法論は一元的ではなく、様々な形態があるのも特徴です。

具体的には間取りにおける同居色、独立色度合いの濃淡がこれにあたります。

ここで言う

同居色が濃い二世帯住宅とは、一般的に見られる核家族の4LDKや3LDKの間取り構成に親夫婦の寝室が加わった様なイメージであり、「二世帯住宅」としての特別な仕立ては最小限にとどめた案です。

反対に独立色が濃い二世帯住宅とは、一般的な家の機能を若夫婦、親夫婦それぞれの世帯に備えた上でドッキングした様な住まいであり、寝室ばかりでなく、リビング、キッチン、バスルーム、玄関といった機能も両世帯に備えた間取りがイメージしやすいのではないでしょうか。

当然のことながら、リビングのみ、キッチンのみ分離といった様に中間的間取りも存在し、これらの最適な分離独立の度合いは両家の状態、生活スタイルや価値観により選択判断が分かれるところです。

例えば、両親もまだ現役バリバリの環境で同居色を強めすぎると、両家で意見の対立場面が垣間見られる懸念があります。

反対に高齢な両親との間で独立色を強めたタイプでは、新築後程なくしてサポートしづらさが不自由に思える場面も増えてくるかもしれません。

このあたりの特性を読み違えてしまうと、両世帯の暮らしがシックリせず、寧ろマイナス面が浮き彫りになってしまう事もあるようです。

分離タイプの選択には両家での充分な合意形成は不可欠と言えるでしょう。

更にもう一点考慮しておきたい要素があります。

それは将来必ず迎えるであろう、

相続後の親世帯居住スペースの扱いです。

これは時に二世帯住宅の弱点にもなり得るものでもある事から、計画開始前に一度考察しておきたいテーマといえるでしょう。

二世帯住宅の弱点とは?

まず、新築後に始まる二世帯住宅の暮らしですが、親世代の相続を機に状況が大きく変化します。

親世帯部分の住居が用途を終えるからです。

そこで空室となった親世帯部分を、その先どの様に維持していくかが課題となります。

対処法としては次の2つが考えられるのではないでしょうか。

②親世帯部分の賃貸、売却等の再利用

確かにこれらいずれかの目処がつけられるのであれば、何も問題はありません。

二世帯住宅で新築した住まいは第二期に移行するだけです。

しかしながらこの目論見には以下の様な不安要素も読み取る事ができるのです。

1.二つの対処法と問題点

① 若夫婦世帯の子世帯と二世帯の継続

将来的に若夫婦の子が同居するのであれば、期間をおいた後に現在の若夫婦と子世帯間の二世帯同居という世代交代の循環を通じ、二世帯住宅の形も次のステージに引き継がれます。

しかしながら、新築計画時点で、果たして将来のこの帰結を確実に見込めるでしょうか?

生き方、就業環境含めた子のパーソナリティと合致してはじめて、この可能性が現実のものとなります。

その様に考えると不確定要素が課題となる可能性は拭えないのではないでしょうか?

② 親世帯部分を賃貸、売却等で再利用

次に考えられるのが、親世帯部分の賃貸、もしくは売却という選択肢です。

空室状になるならば、その部分で経済効果を産もうと言う考え方です。

確かに有効な策にも思えます。

但しこれにもいくつかの課題が存在するのです。

まず第一点、同居色が強い間取りが第三者への用途に向かない事はいうまでもありません。

家の機能が二世帯とも、別個に備わらなければ第三者へ賃貸、売却は成り立たないからです。

それでは玄関を含めた居住設備を完全分離した間取りはどうでしょう?

直感的にはこれならば前の問題は克服できる様にも思えます。

しかしながら、それがひとつ屋根で形成された二世帯住宅の場合、案外そうもいかないのです。

まず売却案。

空室となった親世帯の区分所有を売却するという案です。

隣家通しが直接界壁で接している区分所有の住居といえばマンションも同様で、これのミニチュア版といったところでしょうか。

しかし、中立的立場の管理組合及び規約が整備されているマンションと一対一個人の区分所有では様相が異なります。

個人間では購入者が様々なトラブル要因を懸念することは容易に想像できます。

したがってこうした需要を当てこむ事は極めて高いハードルとなるでしょう。

次に賃貸案。

これも外形的には大家と入居者がマンツーマン、かつ至近距離で接します。

間取り状況などによる差異はありますが、「大家との距離が近すぎる」感覚が賃借人視点で窮屈に映り、敬遠される可能性も考慮しておいた方が無難でしょう。

2.解決は新築前!

この様に二世帯住宅の維持にはいくつかの課題が考えられます。

その方策が不透明なままでは、空室となった居住空間の清掃、メンテナンス、税負担といった負荷のみが残る恐れが拭えません。

とは言えこれら課題が新築時点であまり深く考慮されないまま計画が進むことは珍しくありません。

しかしながら、事後の対処となり中々有効な策が見出せず、無為に放置というのも避けたいものです。

それならば、予めこの点も充分に検討した上で二世帯住宅の家づくりに臨めるのがベストではないでしょうか?

その有効な解決案のひとつが、今回取り上げたコンパクトな平屋を交えた案での新築計画なのです。

コンパクトな平屋を活用した二世帯住宅とは?

多くの方が真っ先にイメージする一つ屋根の下に親子両世帯が暮らす間取り構成の二世帯住宅ですが、将来的課題と弱点は先に述べた通りです。

その大きな要因が

「ひとつ屋根の下」

という部分に見出されるのではないでしょうか?

二軒の家でありながら、それぞれ個別柔軟に使い分けしにくい外形的な特徴の可能性です。

それならばひとつの敷地に、ひとまとまりで二世帯分の大きな住まいを建てるのではなく、敷地を二つに分割し、住まいもそれぞれピッタリサイズに分けた建築の方が、後々の柔軟性が見込めるであろうと言うアイデアはいかがでしょう?

敷地を二分割し、家も二軒に分離。

独立した二軒の敷地、家屋で二世帯住宅をカタチ作ろうというものです。

但しこれはリビング、キッチン、玄関と両世帯それぞれに独立した間取り構成の、完全分離型二世帯住宅の代替案に限られますが先に挙げた多くの課題解消が見込めます。

例えば両家屋の位置関係は下図の様なイメージです。

約100坪程度の敷地面積を二区画に分けた状態です。

ここでの若夫婦世帯の間取りは、同世代の核家族の方々が一般的に新築している様な住まいをイメージしてください。

(図は総二階であれば30坪程度のイメージ)

一方で

親世帯は冒頭ご覧いただいた様なコンパクトな平屋の住まいです。

この間取り例は1LDKのコンパクトな案となっておりますが勿論この限りではありません。

因みにこちらで例示した間取りの特徴は

⚫︎ デッキ上には長い軒が掛かるので天気に左右されない

⚫︎ ガーデニングを楽しめる庭

⚫︎ 外観も軒深をいかしたおしゃれなデザイン

コンパクトながらも日々の暮らしを楽しめるつくりです。

いかがですか?

1.コンパクト平屋案のメリット

それではこの方法論のメリットをまとめてみましょう。

① 相続後の活用が容易

相続発生後、もしも親世帯の居住空間が「空き部屋」となった際の問題点は先に挙げた通りですが、コンパクト平屋案であれば、

敷地、家屋が予め分離独立しています。

したがって一体化した二世帯住宅固有のハードルは克服され、賃貸、売却いずれの選択肢も実行が容易です。

この場合、当初親世帯の住まいを賃貸し、将来若夫婦世帯が老後を迎えた際、子世帯との間で二世帯の生活ステージを形成する事も可能。

この様にライフプランへの柔軟な対応にも一役買うことになるでしょう。

② 良好な住環境が整備できる

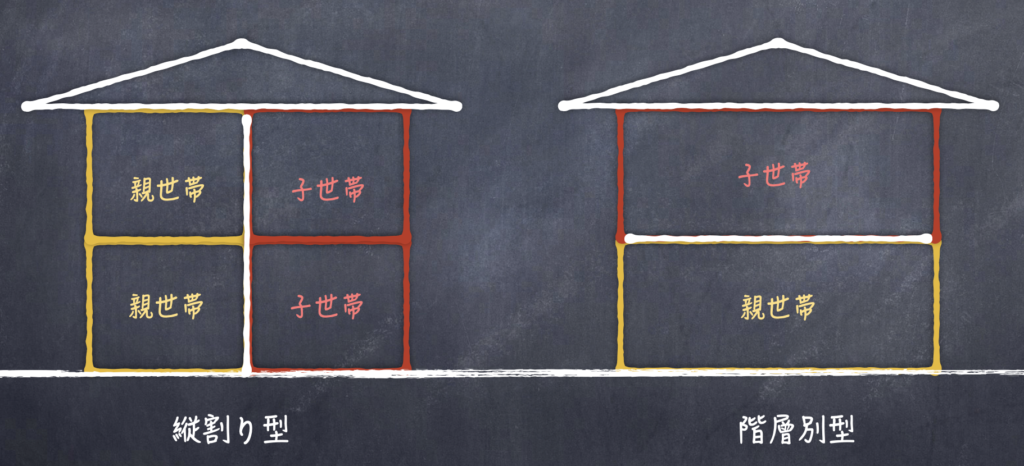

ひとつ屋根の下で完全分離型の二世帯住宅の場合、両世帯の区分は垂直方向の「縦割り型」、水平方向の「階層別型」の間取りが一般的です。

いずれも合理的区分法ではあるのですが、階層別型は2階世帯は日々階段昇降を強いられる点、縦割り型は両世帯間で採光、眺望といった住環境のバランスを考慮すると間取りづくりに制約がでる等、いくつかの難点も持ち合わせています。

その点、先に示した二世帯の敷地配置をもう一度ご覧ください。

2軒の直接的な接面を設けない分、両世帯共に自由な間取り構成が可能です。

したがって、前述の「ひとつ屋根の下」特有の不利益は回避できます。

また、今回例示した敷地状況を例にすれば、南前面に親世帯、北側部分に若夫婦世帯という分け方が最適です。

若夫婦世帯の建物前面は親世帯の平屋の建物となる為、将来にわたって日照眺望の条件は優位に働くからです。

この様に、敷地状況に合わせながら両世帯の住まいを企画する事で、長期的視野からも両家の住環境を良好に整備する効果が期待できるでしょう。

③ 互いのプライバシーの確保

ひとつ屋根の二世帯住宅は互いの世帯が直に接している為、両家の位置関係は最短距離が実現します。

しかしながら、その距離感ゼロが、互いのプライベートな領域を確保しにくいと言う点で、時にはマイナス方向にはたらいてしまう事もあるのではないでしょうか?

「付かず離れず」というには近すぎる窮屈さです。

この点でもコンパクトな平屋案は、いわゆる「隣人」と同じ距離感ですから、両家のプライバシー保全には程よい距離が保てます。

正に付かず離れず。

数歩の距離で互いにサポートができるのですから、絶妙な距離感と言えるのではないでしょうか。

2.コンパクト平屋案のデメリット

一方で次の様なデメリットがあるのも事実。

対応策の検討も併せて考えておきたいところです。

① コストが割高

コンパクト平屋案の二世帯住宅は、全体面積がひとつ屋根案と同等規模に収まったとしても、建築コストは一般的に割高になるはずです。

外壁、基礎、屋根といった部材量がかさむからです。

また建物本体の差額だけでは無く、敷地分筆登記や水道管の引き込みの増設工事といった付帯費用もこれに加わります。

② 不動産流動性が低いと難しい

前述した様に、将来的用途の対処が柔軟に見込める案なので、賃貸や売却による収益が期待できるのであれば、割高なコストは本来これらで相殺する目論見も立てられるはずです。

しかしながら、それは賃貸や売却が見込める地域、つまりは一定以上の不動産の流動性が備わってはじめて成り立つ話です。

あまりに郊外離れた地域や、一般的に居住人気が劣るエリアであった場合、目論見通りに事が進まない可能性も考慮する必要があるでしょう。

③ 一定以上の土地面積が必要

親世帯の建物はコンパクトであるといっても、平屋のつくりは二階建てと比較し敷地面積を余分に占有します。

加えて若夫婦世帯の建物と両建物共に庭先を含む一定の空地が必要となる事から、ひとつ屋根の二世帯住宅と比較し、広い敷地面積が必要と考えておく方が無難でしょう。

ここで問題になるのが、親の住まいを建て替えるなどして二世帯住宅を建築するケースです。

コンパクト平屋案に対応する充分な敷地面積が確保されていない場合は、物理的にこの案が成り立ちません。

この場合の代案としては、親の住まいを売却し、条件に合致した土地を新たに購入するという方法も考えられますので検討してみると宜しいでしょう。

自分たちに合う二世帯住宅を見つけよう

ここまで二世帯住宅の特徴と、案外見落とされている弱点を確認し、その対策として従来型とも言える「ひとつ屋根の下」タイプとは異なる「コンパクト平屋」活用の二世帯住宅案をご紹介してまいりました。

一般的に見られる二世帯住宅特有の課題に対する有効な対応策のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか?

但し、この手法が全ての二世帯住宅における最適案という訳ではございません。

冒頭部分でも触れたとおり、二世帯住宅の形態は一元的では無く、同居、独立の度合いは家族の状況次第で理想的姿は変わってまいります。

二世帯両家が暮らしやすく、ライフステージにおける対応策を考えた時にどの様なスタイルがピッタリなのかは個々の事情によるところです。

今回提示した課題も参考にしながら自分たちに合う二世帯住宅を探してはいかがでしょうか?