⚪︎ セカンドオピニオンとは?

⚪︎ 間取り図作成を依頼したけどイマイチ

⚪︎ セカンドオピニオンのタイミングは?

⚪︎ どんな効果? 誰に相談? 注意点は?

セカンドオピニオンという言葉をご存知では?

「第二の意見」と訳す医学会由来のそれです。

このセカンドオピニオン、新築注文住宅の家づくりの場面でも役立つ事をご存知ですか?

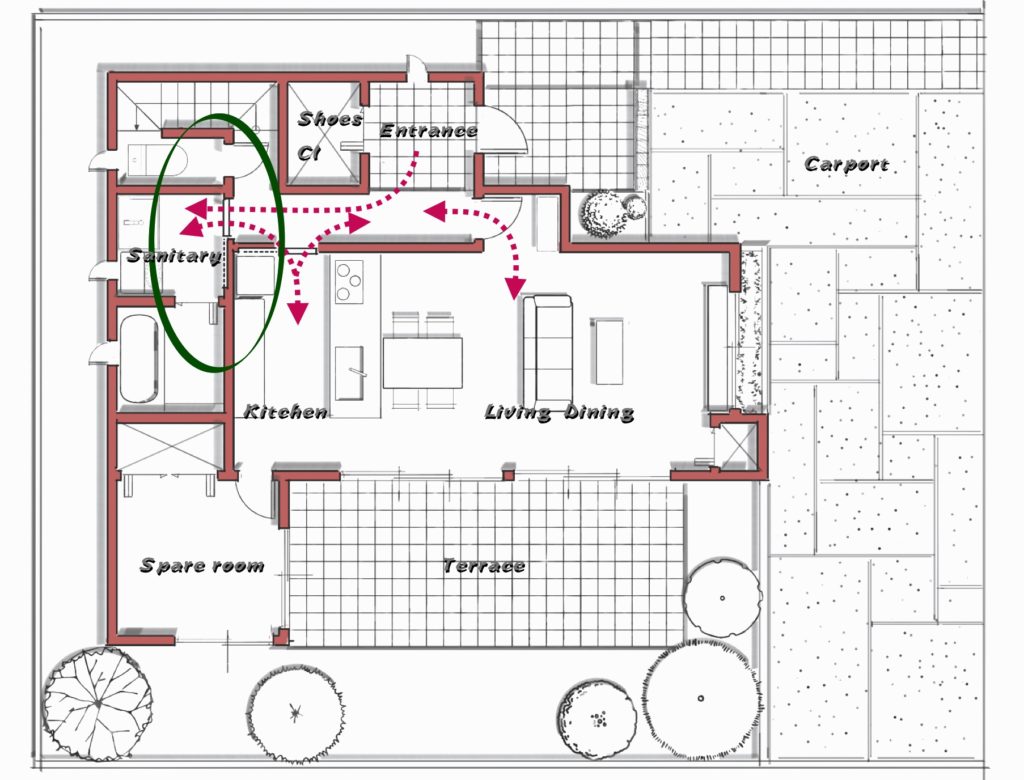

例えば間取り図作成のこんな場面。

ハウスメーカーに依頼し、作成した間取り図はなんかイマイチな出来。

仕方ないから再度相談打ち合わせを重ねてもやっぱりイマイチ…

そもそも、間取りの良し悪し自体、プランナーに説明されてもチンプンカンプン…

- ハウスメーカー設計士の技量の問題?

- 自分の間取り希望の伝え方が悪い?

- 無理難題を言い過ぎてる?

- でも中途半端な妥協で後悔したくない

そんな時に間取り図作成の依頼先とは、別の人の意見をきいてみる。

作成された間取り図に関する第二の意見。

これが間取りのセカンドオピニオンなのです。

今回は間取り図作成のセカンドオピニオンと後悔しない新築注文住宅相談術のお話です。

目次

⚪︎ せっかくの新築注文住宅なのに平凡‥‥

⚪︎ 誰に相談すればいいの?

⚪︎ ハウスメーカー選びに疲れた

⚪︎ おしゃれな間取りが見つからない

*お問い合わせ後の営業は致しませんのでご安心下さい

1. セカンドオピニオンとは?

ここでセカンドオピニオンをもう少し詳しく解説しておきましょう。

先にご紹介の通り直訳は「第二の意見」

最初の相談相手以外にも、同じテーマに対する第三者の意見を聞いてみるという事です。

1980年代アメリカ医学会発祥とされます。

医師の診断、治療の合理性を患者自身が他の医師の意見を求め、納得と安心を高める効果を期待してのものです。

単独では無く複数人の意見に触れる機会は、情報と判断をより深める事に繋がりますから。

これを家づくりに応用してみるのです。

予め絶対的な答えが用意されている訳ではなく、検査データや経験値から状態を読み取り、対策(治療法)を導き出す医学の世界。

同様に絶対的な答えなど無く、施主の意見や、敷地の状態を分析し、無から家の素地を形づくる間取り図作成のプロセス。

両者は異分野といえど類似性も見て取れます。

それをセカンドオピニオンで応用しようと言うわけです。

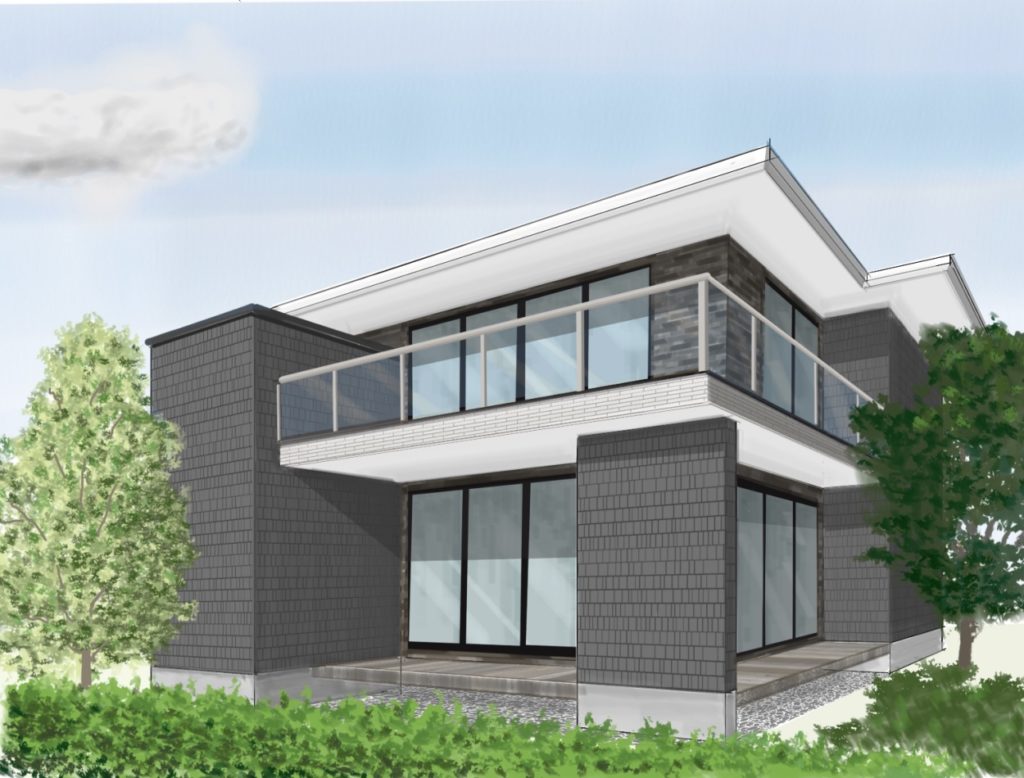

新築注文住宅の家づくり最大の特徴は間取りや企画のオーダーメイド性にあります。

これのメリットは理想の家づくりを試せる事!

反面、企画の完成度が作り手次第で左右されるデメリットも共存します。

あるプランナーと他のプランナーが全く異なる発想で間取りづくりが行われたとしたら…

違った答えにたどり着くのは自然なことです。

この場合、双方の完成度に優劣が生じても不思議はありません。

自由な発想の可能性と失敗のリスクは紙一重…

そうした不安を除去する策としてセカンドオピニオンの実施が考えられるのです。

その結果、それまでと異なる新たな指摘や可能性の発見が、新築注文住宅の難しさを克服するだけでなく更なる熟成に繋がるかも?

そんな期待が間取り図作成のセカンドオピニオンには見出せるのです。

2. 間取りのセカンドオピニオンが必要なタイミング

とは言いながらも、全ての家づくりに間取りのセカンドオピニオンが必要とは限りません。

例えば既に間取り図の出来栄えに満足し、全幅の信頼を寄せるプランナーが相談相手なら?

このケースでセカンドオピニオンをあえて実施する必要はありませんね。

それでは間取りのセカンドオピニオンを必要とするタイミングとはどんな場面でしょうか?

① 間取りがイメージと違う

ハウスメーカーから提案された間取り図が依頼したイメージと違う、イマイチ…

不満を感じるなら改善を試みるのは当然です。

プランナーに相談し、要望の再確認、不満要素を指摘し修正案の依頼となるでしょう。

ところが修正後の第二案も期待はずれ、続いて第三案を打ち合わせするも結果は虚しく…

ここではじめてセカンドオピニオンの必要性が浮上します。

でも、難しいのは見極めのタイミング。

というのも間取りの提案時に、その後もどうやら期待薄なのであれば話は早いのです。

以後の迷走を避ける為にも、このタイミングでのセカンドピニオン実施は有効な予防策として期待出来ますから。

しかしながら、その判別が定かではない場合はどうでしょう?

期待出来そうな?出来なさそうな?

勇足でセカンドオピニオンを挟み、かえって作業が煩雑になっても本末転倒です。

また、微細な事への過剰反応と受け取られ、プランナーとの関係性に影響が出ても…

ここで判断のポイントになるのは、間取り図の評価術ではないでしょうか?

間取りがパッとしない時、見極めや原因分析法を知っていれば悩む必要がありません。

こちらについては付随した内容を下の記事で詳しく取り上げてます。

併せてご覧ください。

② 良い間取りかわからない

先程のケースは間取りへの不満が明らかな状況でした。

但し、実際にはもっと微妙なシチュエーションもあるのでは?

完成度が明確にイメージ違いとまではいかないまでも、なんとなくピンとこない、しっくりこないというケースです。

オーダーメイドというものは時にハッキリと白黒付きにくいケースも少なくないはずです。

- はっきりとNOではない状態

- でも少なくともYESではない状態

これだって対処のタイミングが後手に回れば失敗や後悔を残すことにもなりかねません。

この状況は二つの可能性が考えられます。

第一は皆さん自身が間取りの読み取り方をわからずにいる状態です。

間取りの読み取りって結構難しいと思いませんか?

例えば目の前に間取り図をいきなり差し出され

「この間取りの長所と短所は?」

プロでも無いのにこんな問いに的確な答えを返す自信はありますか?

目を向けるべきポイントも分からず戸惑ってしまいますね。

正にその状況に立たされている可能性です。

第二の可能性はプランナーの説明不足です。

前の状況はプランナーが十分に説明を尽くしていれば、全て解決しそうにも思えます。

ところが分かり易い説明が不足していたらどうでしょう?

単なる説明でなく「分かり易い説明」です。

専門用語の羅列や、図面の表面的部分をなぞるだけになってはいないかという疑問です。

これでは十分な理解には及ばないでしょう。

これら状況が見られるなら、これもまたセカンドオピニオンを検討すべきタイミング!

セカンドオピニオンの目的は「第二の意見」を得ること。

自らが十分な理解ができずにいるその案への見解を示してもらうのです。

③ 問題はプランナーの技量?要望伝達?

ここまででそもそもの疑問が湧きませんか?

プロに間取り図作成を依頼しているのに、何故納得する案が出来ないかの理由です。

その原因にも触れておいた方が宜しいでしょう。

何回提案されても、何回修正しても間取りの出来栄えは気に入らない。

それに対する弁明は「要望が多いので」「土地が狭い」「予算が」とネガティブワード…

なんだかありがちな話です。

こうなるとやはりこのプランナーの技量に疑いが向いても不思議はありません。

これは前項の二つに類似したケースに見えますが、似ているようで違ったパターンも…

プランナーのネガティヴワードは単に言い訳ではなく、実は的を得ている可能性です。

施主の要望として示したボリュームが、現実的キャパを超えオーバーフローしてしまうケースは珍しくありません。

ここで言う現実的キャパとは土地状況や予算、その他物理的要件を指します。

一方新築注文住宅のマイホームなら、後々後悔のない様に真剣な気持ちは皆同じはず。

その想いの強さと実現したい要望事項のボリュームは時として比例します。

現実と理想のバランスが失われていたなら?

現実的キャパは有限ですが、希望要望はある種無限です。

ここで著しい偏りを抱えたまま調整なく企画立案を進めると、希望の全ては反映されず未消化部分が不満として表面化することも…

この現象がプランナーのネガティブワードとして現れている可能性です。

要するに、必ずしもプランニング能力の問題とは言い切れないケースもあるのです。

とは言え、ネガティブワードが低評価の提案に対する言い訳なのか?はたまた事実なのか?

乏しい専門的知識では判断が難しいですね。

こうした状況もセカンドオピニオンがおすすめできる場面です。

第二の意見に触れる事で、改善すべき課題が明らかとなれば次の手が打ち易くなりますから。

⚪︎ ハウスメーカーや工務店は最適?

⚪︎ 住宅相談窓口はどんな感じ?

⚪︎ 信頼できる専門家の探し方は?

*お問い合わせ後の営業は致しませんのでご安心ください

3. 間取りのセカンドオピニオンの注意点

さて、間取りのセカンドオピニオンの役割が明らかになってきました。

これが新築注文住宅の持つオーダーメイド特有のウィークポイントを克服し、前向きで安心な家づくりに役立つならば理想的です。

但し、そうした救世主的セカンドオピニオンですが、全てにおいて万能ではありません。

効果的実施には注意すべき点もあるのです。

そこを外してしまうと期待通りの効果が現れないことも…

① 相談相手のスキルレベル

「セカンドオピニオンをすれば必ず前よりも良い意見を期待できるか?」

この答えは残念ながらNOです。

理由は単純明快

セカンドオピニオンの相談相手が必ず相談前のプランナーの技量を上まっているとは限らないからです。

もし当初のプランナーよりもセカンドオピニオン相手の方が低い技量ならば?

結果は言わずもがな想像通りの結果でしょう。

より良い意見を求めるならば、従来の依頼先と同等か以上の技量を持つ相談相手が望ましいのは言うまでもありません。

実はここにセカンドオピニオン第一の難しさが潜みます。

相談相手の技量を外形的要素でしか判断出来ないからです。

これは間取りの話だけで無く、医学界のセカンドオピニオンにおいても同様です。

果たしてこの人のレベルは?

見極めの難しさがセカンドオピニオンには必ず付きまといます。

最大のテーマといっても良いでしょう。

ここから先はこの問題解決のヒントも含めて話を進めます。

② 指摘だけのセカンドオピニオンではダメ

次に注意すべきは「代案の有無」です。

別な言い方をすると指摘のみで代案を持たないセカンドオピニオンには意味がありません。

とある提案図面に対し、アレコレと不備の指摘をするだけなら誰にでも出来るからです。

セカンドオピニオンで求めるべき本質は「どうすべきかの意見」

「ここ変だよ」「コレじゃダメだよ」

こんなレベルでは素人談義と変わりません。

代案が準備された時、初めてその指摘が根拠をもち次の展望に役立てられます。

第二の意見の狙いはここにあるのですから。

指摘だけのセカンドオピニオンではダメ!

代案もセット!これが原則です。

これはセカンドオピニオンの相談相手を見極める際の手掛かりにもなるでしょう。

③ 必ず代案があるわけではない

最後注意点はセカンドオピニオンには必ず代案があるわけではないという点です。

「アレレ?前の話と違うじゃない?」

代案が必要だといってみたり、代案はないかもしれないといってみたり、一体どっち?

矛盾した話に聞こえてしまいますね。

それでは説明しましょう。

セカンドオピニオンが現案の間取りへの不満や不安の解消が狙いと言うのはここ迄の話。

しかしながら、そもそもの間取り案は既に充分合理的良案だったとしたらどうでしょう。

前にも触れた、不十分な間取りの読解、プランナーとのギクシャクした関係などの要因がポジティブな評価を遠ざけている可能性です。

この場合、無理にいじくり回せば、イタズラにクオリティーを下げる事にもなりかねません。

この場面で期待すべきセカンドオピニオンの効果は「代案」ではなく「同意」です。

但しこの場合、同意の根拠は不可欠!

その上で原案の良さが再認識されたならば、代案なしでもセカンドオピニオンの目的は果たせたと言えるでしょう。

4. セカンドオピニオンの相談方法

さてここからはいよいよ具体的セカンドオピニオンの相談方法についてです。

まずはじめに考えるべきは「誰に相談するか?」ですね。

最も相応しい相談相手を選ばねばなりません。

更に相談相手にめぼしをつけたなら「相談の手順」も大切です。

これらについて解説します。

①誰に相談する?

間取りのセカンドオピニオンの具体的相談相手の条件としては、

専門性は勿論、客観的に対話が可能である点もポイントです。

具体的には以下の三つが考えられますのでそれぞれ解説します。

1.他のハウスメーカーへ相談

多くの人が向かうのは、現状とは違うハウスメーカーへの相談ではないでしょうか。

確かに今の依頼先がダメならば見切りを付け他をあたる方が合理的かもしれません。

しかしながら、注意点もあります。

新たな相談を持ち掛ける動機は第二の意見探しとしても、第二のハウスメーカーはこの機会を営業チャンスと考えるでしょう。

するとその場合、

「従前のハウスメーカーを追い落とす事が自らのチャンス拡大」

こんな心理が働かないでしょうか?

結果として、原案への過度なダメ出しや、はなから新たに間取り図作成を前提とした対応がなされたら…

従来案の客観的総括なく拙速に代案を示されても、迷いの対象が第一案から第二案に移ったにすぎません。

他のハウスメーカーに「第二の意見」を求める際はこの点に十分注意を払い相談相手を選ぶことが大切です。

このあたりが他のハウスメーカーでセカンドオピニオン相談する難しさと言えそうですね。

2.間取り図作成サイト

最近はWebサイトを通じ間取り図作成依頼を請負うサービスも登場しています。

作成費用を払い、敷地概要と要望に応じた間取り図の提供をするという仕組みの様です。

今回のテーマは間取りのセカンドオピニオンです。

それならば間取りに限定した相談対象の要件に合致しそうです。

ピンポイントで合理的かもしれません。

しかしこれにも注意点が。

依頼から作成が「要望伝達」→「間取り図の提供」と一方通行ではないかという点です。

相互会話の機会が設けられているか?

この部分は非常に重要です。

もし、相互のキャッチボールがないならセカンドオピニオンの性格には馴染まないでしょう。

また、間取り図作成業の性質上、先にも触れた代案ありきの相談に偏らないかも注意すべき点と言えるでしょう。

3.住宅購入相談の専門家

せっかくセカンドオピニオンを考えるならば最も相応しい相談相手に依頼したいものです。

それでは最も相応しい相談相手の要件とは?

専門性、客観性、相互対話の対応、これら要件の備えが理想なのは先に触れた通り。

そんな相談先とし住宅購入の専門家がいる事をご存知ですか?

住宅購入相談の専門家である、住宅コンサルタントや住宅購入の相談窓口です。

特徴は住宅の専門家として間取り図作成に限らず、家づくり全般のサポートを専門業務とした相談先である点です。

つまり売り手の立場でなく、ユーザーに対する相談対応が業務ですので客観性、相互対話の要件を満たしていると考えて良いでしょう。

それでは専門性はどうでしょうか?

業務の性質から言って当然の事ながらこれを満たしていると思われる事でしょう。

ところが必ずしもそうとは言い切れないのです。

住宅購入の相談窓口的看板を掲げながらも、窓口ごとの対応レンジは一律ではありません。

例えば次の二つのケースです。

第一に提携ハウスメーカーへの紹介斡旋を主業務にしているケース。

こちらは直接の相談対応というより、他のハウスメーカー斡旋が主たる業務となります。

そうした性格上、相談対応者自体は深い専門性を持たない傾向が見られます。

従いまして実質的に斡旋された先のハウスメーカーでの相談対応に落ち着く事でしょう。

直接に質の高いセカンドオピニオンを期待するならば疑問符がつくかもしれません。

第二にファイナンシャルプラン分野に特化したコンサルタントや相談窓口です。

家づくりの相談対応を掲げながらも、資金関係以外の分野はほぼ専門外というケースです。

当然土地探しや間取りの企画立案の十分なスキルは持ち合わせていません。

これも今回のテーマに相応しい相談先とは言えなさそうです。

こうした内情がわかれば双方の適性は容易に判別が付きそうですが少々厄介な問題も…

この多くが「家づくりの専門家」を名乗る事から、外形的な判別が付きにくいのです。

しかしながら、これを見分けるにはちょっとしたコツがあります。

次に解説する相談の手順がヒントになるはずです。

② 相談の手順

さて、次はいよいよ具体的な間取りのセカンドオピニオンの実施手順です。

スムーズで有益な結果を得る為の事前準備と相談の進め方についてのポイントです。

1.相談の事前準備

セカンドオピニオンの実施前に以下のものを準備しておくと宜しいでしょう。

✓ 敷地概要(所在、測量図、公図、登記簿等)

✓ プランナーに伝達した要望リスト

✓ 対象の間取り図一式

2.相談の進め方

次はセカンドオピニオンの具体的進め方です。

まずは流れから。

②それに対する見解を求める

③その上で間取り図を相手に提示

④総合的な所見を求める

⑤代案の可能性を確認

まず始めは今回の相談相手に、間取り図以外の必要条件に対する見解を求めます。

- 自分ならこう考える

- 注意点や作図のポイント

- 不足情報の有無

つまり、第一案の作成前段階と同じ情報に対する、独自の見解を示してもらうのです。

ここは最初から第一案の間取り図を見せてしまわないのがポイント。

理由は始めから間取り図を含めて情報提供した場合、原案に対する批評にのみ議論が終始する恐れがあるからです。

「あそこがおかしい」「ここが変」

後出しジャンケン的なアラ探しはここでは必要ありません。

ただでさえ第一案の印象が頭に残れば先入観に縛られ、新たな発想を妨げますから。

その上で「実は…」と第一案の間取り図を見てもらいます。

自らの考えとの対比を加えながら第一案に対する所見を示してもらうのです。

ここ迄の流れで第二の相談先から、

- まずは図面を見ないと…

- 良いハウスメーカーを紹介します!

- なんか全然見当ハズレな解説

こんな様子が伺われれば、前項で触れたセカンドオピニオンに相応しくない相手なのかも?

その場合は速やかに次の相談相手を探すべきでしょう。

さて本題に戻り、問題はその後です。

まずは第一案と同様の見解が示された場合は?

先に説明した「同意」の状態ですね。

この場合、実は第一案が過小評価されていた可能性も考えられます。

前述した希望と現実のバランスを欠いた状態はこれの一例となるでしょう。

それならどの部分に無理が生じていたのか?

これの確認が次への打開策となります。

一方で全く異なる見解が示された場合はどうでしょうか?

第一案の間取りがイマイチな理由

従来のプランナーとの体感的スキル差

こんなものが浮き彫りになればしめたもの!

但しここで絶対に忘れてはいけないのが代案の存在確認。

単なる指摘だけで終わってはセカンドオピニオンの意味を持たない事は既に述べました。

新たな第二案、もしくは改善案をここではじめて依頼するのです。

ここまで到達できればセカンドオピニオンの目的達成と言えるのではないでしょうか。

5. 間取りのセカンドオピニオンのまとめ

新築注文住宅の家づくりにおける間取り図作成のセカンドオピニオンを解説してきました。

そもそも間取り図の立案作業は簡単なものではありません。

だからこそプランナーのスキル差で完成度に違いが生じるのです。

それは作成能力にとどまらず説明力も含みます。

いくら合理的案が完成しても、良さがユーザーに伝わらなければ判断が下せないからです。

それは一方で、皆さん自身が独力での間取り立案は勿論、読解自体ですら容易では無い事も意味します。

その様な環境でファーストコンタクトのプランナーに必ず一任では少々無理がありますね?

だからこそ、今回ご紹介したセカンドオピニオンという「第二の意見」が効いてきます。

こうした手段も控えておく事で手堅く安心な家づくりに臨めるのではないでしょうか。

せっかくの注文住宅での新築計画に後悔を残さない様に、いざという時セカンドオピニオンという策を講じてみてはいかがでしょうか。